Hatshepsut: quién fue, qué hizo y cómo murió

Durante siglos, su nombre fue borrado de la historia oficial del Antiguo Egipto. Ninguna lista real la menciona. Sus monumentos fueron alterados. Sus imágenes, martilladas. Y, sin embargo, Hatshepsut —una mujer que se atrevió a reinar como faraón en una sociedad profundamente patriarcal— se ha convertido en una de las figuras más fascinantes del Egipto faraónico y de la Edad Antigua.

¿Quién fue Hatshepsut, la reina que se convirtió en faraón?

Su redescubrimiento en el siglo XIX por Jean-François Champollion —el célebre descifrador de los jeroglíficos— marcó un hito en la egiptología. Champollion observó en las ruinas del templo de Deir el-Bahari que las inscripciones que nombraban a un “rey” con rasgos femeninos habían sido borradas deliberadamente, y que muchos cartuchos habían sido retallados con el nombre de Tutmosis III. Aquel personaje era Hatshepsut, quien había osado coronarse faraón con todos los títulos y atributos reales, desafiando las normas religiosas y sociales que tradicionalmente reservaban ese papel al varón.

¿Cómo logró una mujer acceder al trono del Alto y Bajo Egipto? ¿Qué motivó su damnatio memoriae? ¿Qué legado dejó su reinado en la historia de la civilización egipcia? Estas preguntas han dado lugar a un intenso debate académico, conocido como el “problema Hatshepsut”.

Este artículo explora en profundidad la vida, el poder y el legado de Hatshepsut, la reina-faraón que desafió el orden establecido y gobernó Egipto durante más de dos décadas. Desde su ascenso como regente del joven Tutmosis III hasta su monumental templo en Deir el-Bahari, pasando por su simbólica expedición al país de Punt y su relación con el influyente Senenmut, su historia nos revela no solo una figura política excepcional, sino una profunda ruptura con los paradigmas del poder en el Antiguo Egipto.

Contexto histórico: el Egipto del Reino Nuevo y la dinastía XVIII

El ascenso de Hatshepsut como faraón no puede entenderse sin conocer el complejo contexto político y cultural del Reino Nuevo (ca. 1550–1070 a.C.), una de las épocas de mayor esplendor de la civilización egipcia. Este período se inaugura tras la expulsión de los hicsos y la reunificación del territorio egipcio bajo la dinastía XVIII, con capital en Tebas.

La dinastía XVIII fue establecida por Amosis I, cuya familia tebana consolidó una nueva legitimidad dinástica. Sin embargo, en sus primeros reinados se enfrentaron a un patrón recurrente: la sucesión de faraones menores de edad, lo que generó la necesidad de regencias prolongadas. Estas regencias, generalmente ejercidas por reinas principales o madres del joven rey, abrían espacios excepcionales para que ciertas mujeres desempeñaran funciones políticas de gran relevancia. Es en este marco donde surge la figura de Hatshepsut.

La mujer y el poder: títulos religiosos y políticos

En la sociedad egipcia, aunque el papel político de la mujer estaba limitado, existían canales de poder simbólico a través de roles religiosos. Hatshepsut acumuló títulos clave: fue “Gran Esposa Real” de Tutmosis II, y más importante aún, ostentó el título de “Esposa del dios Amón”, una función que le otorgaba un vínculo sagrado con la principal deidad tebana. Este título no solo tenía valor ceremonial, sino también legitimador, ya que relacionaba directamente a la reina con la divinidad central del Estado.

Cuando Tutmosis II murió, el heredero al trono —Tutmosis III— era apenas un niño, hijo de una esposa secundaria, Isis. Hatshepsut, aunque no era la madre del heredero, asumió el papel de regente. Pero su historia no se detendría ahí: pronto daría un paso sin precedentes en la historia del Antiguo Egipto.

Un sistema basado en el orden cósmico

El poder real en Egipto no era solo político, sino profundamente cosmológico. El faraón representaba el equilibrio del universo, encarnando a Horus en la tierra y a Osiris en el más allá. Por tanto, el acceso al trono de una mujer implicaba una inversión del orden mítico, una transgresión simbólica del principio de Maat, el equilibrio universal.

Esa transgresión explica en parte la radical respuesta que tuvo lugar tras su muerte: la eliminación de su nombre, la persecución de su imagen, y su exclusión de las listas reales. Pero antes de llegar a ese punto, Hatshepsut realizaría una transformación aún más profunda: la de regente a rey de Egipto.

Ascenso al poder: de regente a faraón

Tras la muerte de Tutmosis II, su hijo Tutmosis III fue nombrado faraón siendo apenas un niño de dos años. En este contexto, Hatshepsut, como “Gran Esposa Real” y “Esposa del dios Amón”, asumió la regencia. No era su madre biológica, pero sí la figura femenina más influyente de la corte.

Durante los primeros años del reinado, Hatshepsut ejerció como regente de forma tradicional. Sin embargo, a partir del año siete aproximadamente, decidió alterar radicalmente su posición: dejó de ser simplemente la mujer que gobernaba en nombre de un niño para proclamarse faraón por derecho propio.

Este paso no fue inmediato ni arbitrario. Fue cuidadosamente preparado a través de un proceso ritual y simbólico que incluyó:

- La proclamación de un nacimiento divino decretado por el dios Amón.

- La coronación formal con todos los elementos del ceremonial real.

- La adopción de una titulatura completa de faraón, incluyendo el nombre de coronación Maat-Ka-Ra (“La Verdad es el alma de Ra”).

Entre el mito y el poder: el nacimiento divino

Uno de los elementos más sofisticados de su legitimación fue la creación de un relato en el que se afirmaba que Amón en persona había fecundado a su madre, la reina Ahmés, para engendrarla a ella como hija divina. Esta narrativa, representada en los relieves del templo de Deir el-Bahari, no solo buscaba reforzar su legitimidad, sino también ubicarla por encima de cualquier objeción terrenal: no era solo una reina, era hija del dios supremo.

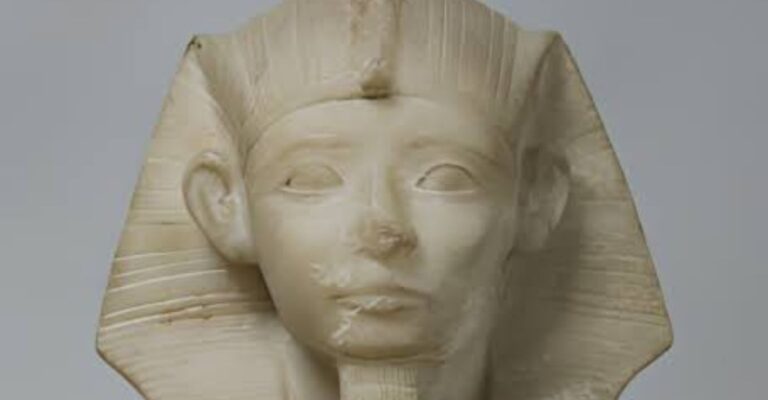

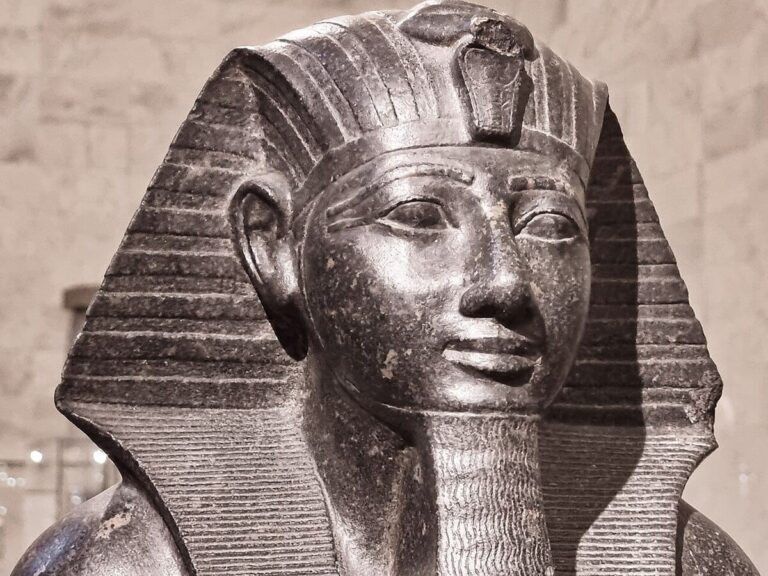

La transformación ritual y la ambigüedad de género

Al proclamarse faraón, Hatshepsut no abandonó su identidad femenina, sino que la combinó con los atributos masculinos del poder. En sus representaciones aparece con la barba postiza, el nemes y la corona azul, pero muchas veces manteniendo pronombres femeninos en las inscripciones. Esta ambigüedad de género fue central para su legitimación: no intentó ocultar su feminidad, sino transformarla en una herramienta de poder sacralizado.

¿Usurpación o vacío de poder?

Durante décadas, parte de la egiptología tradicional interpretó este acto como una usurpación del trono, una transgresión ilegítima. Sin embargo, investigaciones más recientes han replanteado esta visión: en un contexto donde el joven Tutmosis III no podía gobernar, y con la tradición egipcia de regencias fuertes, el ascenso de Hatshepsut puede verse como una solución funcional, no como una anomalía.

Además, durante los años posteriores a su proclamación, ambos compartieron el poder como corregentes, al menos formalmente. Esta coexistencia parece haber sido, durante una etapa, estable y cooperativa.

Reinado de Hatshepsut: un gobierno de paz, comercio y monumentalidad

El reinado de Hatshepsut (ca. 1479–1458 a.C.) destaca por su estabilidad, prosperidad económica y un ambicioso programa constructivo que consolidó su imagen como faraón legítimo. A diferencia de otros soberanos de la dinastía XVIII, centrados en campañas militares, Hatshepsut orientó su gobierno hacia la paz interior, el comercio exterior y la representación visual del poder divino.

La paz como estrategia de legitimación

Durante su corregencia con Tutmosis III —y especialmente durante los años en los que asumió un papel predominante— Egipto no protagonizó grandes guerras. Este enfoque ha sido interpretado por algunos autores como una estrategia deliberada para reforzar la estabilidad interna y evitar conflictos que pudieran deslegitimar su posición ante la élite tebana y el clero de Amón.

Hatshepsut centró su poder en Tebas, donde su papel como hija de Amón se convertía en argumento religioso para justificar su gobierno. Al mismo tiempo, integró activamente al joven Tutmosis III en la corte, al menos en la primera etapa, lo que permitió conservar una apariencia de continuidad dinástica y armonía política.

La expedición al país de Punt: comercio, exotismo y propaganda

Uno de los episodios más emblemáticos de su reinado fue la famosa expedición al país de Punt, una región mítica localizada probablemente en la costa del mar Rojo, cerca del Cuerno de África. Esta misión, representada en relieves detallados en el templo de Deir el-Bahari, fue organizada con el objetivo de traer productos exóticos —especialmente incienso, mirra, ébano y animales— con alto valor ritual y simbólico.

Este evento tenía una doble función:

- Económica: abrir rutas comerciales más allá de Nubia y consolidar la riqueza del Estado.

- Política y religiosa: representar la obediencia del mundo exterior a la voluntad de Amón y su hija, la faraona, legitimando su poder a través del éxito divinamente inspirado.

La representación de la reina del país de Punt, su embajada y los árboles exóticos trasladados a Egipto no solo constituía un acto diplomático, sino un relato simbólico de la superioridad civilizatoria y religiosa del Egipto gobernado por Hatshepsut.

Arquitectura faraónica: la piedra como legitimación

Uno de los legados más tangibles del reinado de Hatshepsut es su actividad constructiva monumental, que rivaliza con la de faraones mucho más conocidos. En todo Egipto, desde Elefantina hasta el Delta, se encuentran rastros de sus obras, pero su obra maestra fue el templo de Deir el-Bahari (Djeser-Djeseru), construido en la orilla occidental de Tebas.

Este templo, diseñado con la colaboración del arquitecto y funcionario Senenmut, no fue un edificio cualquiera:

- Era un templo funerario y de culto real.

- Representaba visualmente su nacimiento divino, su legitimidad y su rol como intermediaria entre los dioses y el pueblo.

- Contenía relieves que narraban episodios clave de su reinado, incluyendo su coronación y la expedición a Punt.

Además, patrocinó obras en Karnak, construyó obeliscos, restauró santuarios, y promovió una arquitectura refinada que utilizaba el simbolismo religioso con fines políticos.

Un reinado sin precedentes

La combinación de paz interior, expansión comercial y construcción monumental consolidó la imagen de Hatshepsut como una faraona completa: religiosa, política, diplomática y gestora. Lejos de ser un paréntesis anómalo, su gobierno marcó un punto culminante del Egipto imperial.

Senenmut: el misterioso aliado y arquitecto real

En el centro del poder de Hatshepsut aparece una figura enigmática y poderosa: Senenmut, mayordomo de Amón, arquitecto real y tutor de la princesa Neferura, hija de la reina. Su ascenso meteórico desde orígenes modestos hasta ocupar una posición privilegiada en la corte ha sido objeto de fascinación e hipótesis durante más de un siglo.

Un funcionario sin precedentes

Senenmut no pertenecía a la nobleza egipcia tradicional. Era hijo de Hatnefret y Ramose, de probable origen plebeyo. Sin embargo, en poco tiempo acumuló más de 80 títulos oficiales, muchos de ellos cercanos al trono: “Mayordomo de Amón”, “Supervisor de los trabajos reales” y “Tutor de la hija del rey”, entre otros.

Su relación con Hatshepsut fue políticamente clave: fue el principal encargado del ambicioso programa constructivo del reinado, y su figura aparece asociada directamente al diseño del templo de Deir el-Bahari. Allí, además, mandó construir su propia tumba —la TT 353—, situada simbólicamente bajo la estructura misma del templo de la reina.

¿Aliado, amante o co-gobernante?

La cercanía entre ambos ha dado lugar a especulaciones. En la TT 353, Senenmut incluyó inscripciones inusuales: aparece su nombre junto al de Hatshepsut y el de sus propios padres, como si fuese parte del linaje real. Además, algunos relieves lo representan portando la Corona Roja del Bajo Egipto, símbolo reservado a los faraones.

Aunque no hay evidencia directa de una relación amorosa, la asociación simbólica, arquitectónica y política entre ambos personajes ha llevado a considerar que Senenmut fue algo más que un funcionario. Algunos egiptólogos plantean que formó parte de un “gobierno paralelo” en la sombra: ella, la reina-faraón; él, el brazo ejecutor que consolidaba su voluntad con obras, rituales y estrategia.

Las dos tumbas y el enigma de su muerte

Senenmut mandó construir dos tumbas: la TT 71 y la TT 353. Esta última es especialmente reveladora: está orientada directamente hacia el santuario de Hathor en el templo de Deir el-Bahari, y su cámara principal parece alinear simbólicamente su alma con el culto divino de Hatshepsut. Sin embargo, nunca fue enterrado allí. Su momia no ha sido identificada con certeza y su tumba fue saqueada o deliberadamente sellada en la antigüedad.

¿Cayó en desgracia? ¿Murió antes que la reina? ¿Fue borrado de la historia junto a ella tras la damnatio memoriae? Todas son posibilidades abiertas.

Lo cierto es que Senenmut representa uno de los casos más extraordinarios de movilidad social y poder compartido en el Egipto faraónico. Un hombre que, desde la sombra, moldeó parte del legado más duradero de Hatshepsut.

La damnatio memoriae: el intento de borrar su legado

A pesar de la estabilidad, la prosperidad económica y la monumentalidad de su reinado, la memoria de Hatshepsut fue objeto de una de las más sistemáticas campañas de destrucción simbólica en la historia egipcia: la llamada damnatio memoriae, la negación oficial de su existencia como faraón.

Este proceso comenzó probablemente hacia el año 42 del reinado de Tutmosis III, es decir, unos veinte años después de que Hatshepsut se proclamara faraón y poco tiempo después de su muerte. Lo significativo de este fenómeno no fue solo su ejecución, sino la precisión quirúrgica con la que se llevó a cabo: su nombre fue eliminado de inscripciones, sus imágenes fueron martilladas, y sus cartuchos reales —aquellos que la identificaban como soberano— fueron sustituidos por los de otros reyes, especialmente los de Tutmosis II y Tutmosis III.

¿Por qué borrar a Hatshepsut?

Las razones de esta damnatio han sido objeto de intenso debate. Las teorías tradicionales sostenían que Tutmosis III, ya adulto y consolidado en el poder, actuó por resentimiento personal, vengándose de la mujer que había “usurpado” el trono durante su juventud. Sin embargo, los datos arqueológicos y nuevas interpretaciones han matizado esta hipótesis.

Según Virginia Laporta, no existen indicios claros de conflicto directo entre ambos durante los años de corregencia, y de hecho Tutmosis III continuó muchas de las políticas y construcciones de Hatshepsut tras su muerte. Además, los ataques a su memoria no parecen haber comenzado de inmediato, sino varias décadas después de su ascenso al trono en solitario.

Otra hipótesis propone que la damnatio respondió a una necesidad ideológica de restaurar el orden tradicional, conforme al cual el trono de Egipto debía estar ocupado por un varón. El hecho de que una mujer hubiera detentado la realeza plena podía considerarse una ruptura cosmológica del principio de Maat, el equilibrio universal egipcio.

Un borrado parcial y revelador

Un detalle clave es que no se eliminó por completo la figura de Hatshepsut. En muchos monumentos, su imagen como “reina” o “esposa del dios” se conservó, mientras que fueron sistemáticamente borradas aquellas donde aparecía como faraón. Esta distinción sugiere que el objetivo no fue destruir su memoria como mujer importante de la corte, sino anular su condición de soberano legítimo, retrotrayéndola simbólicamente al rol que la tradición patriarcal consideraba aceptable.

En algunas tumbas, su imagen fue sustituida por la de Tutmosis II, su esposo, reforzando una narrativa alternativa del linaje real. En otras, su cartucho fue vaciado, dejando solo un hueco donde antes había estado su nombre.

Lo que la damnatio no logró

Paradójicamente, el intento por borrar a Hatshepsut garantizó que su figura despertara el interés de los futuros egiptólogos. Fue precisamente la observación de estas huellas de borrado —de nombres martillados y relieves sustituidos— lo que permitió a Champollion y otros investigadores descubrir que una mujer había gobernado Egipto como faraón.

Hoy sabemos que, lejos de haber sido olvidada, Hatshepsut dejó una huella profunda en la historia egipcia. Su templo en Deir el-Bahari, restaurado por Seti I y Ramsés II siglos más tarde, continúa en pie como testimonio del esplendor de su reinado. El silencio al que fue condenada no prevaleció.

Redescubrimiento e interpretación moderna de Hatshepsut

Durante más de dos milenios, el nombre de Hatshepsut permaneció silenciado por la historia oficial egipcia. Ni las listas reales, ni los archivos de los escribas, ni las inscripciones funerarias de la élite mencionaban a la reina que se convirtió en faraón. Pero el silencio no fue absoluto: dejó huellas. Y fueron precisamente esas huellas de destrucción —cartuchos vaciados, relieves martillados, imágenes alteradas— las que llamaron la atención de los primeros egiptólogos en el siglo XIX.

Champollion y el redescubrimiento

Fue Jean-François Champollion, el gran descifrador de los jeroglíficos, quien en 1829 observó algo inusual en el templo de Deir el-Bahari: la presencia de un “faraón” que era, en realidad, una mujer. Aunque en las representaciones se mostraba con barba postiza y atributos masculinos, las inscripciones usaban formas gramaticales femeninas. Champollion concluyó que se trataba de un “rey-reina”, a quien llamó inicialmente Aménenthé, y a la que más tarde otros egiptólogos identificarían como Hatshepsut.

Este hallazgo marcó el inicio de un fenómeno historiográfico que hoy se conoce como el problema Hatshepsut, un intenso debate académico en torno a su legitimidad, su rol político y su interpretación dentro del paradigma tradicional egipcio.

Historiografía, arqueología y debates sobre el poder femenino

Durante buena parte del siglo XX, Hatshepsut fue interpretada —en la línea de autores como Naville o Sethe— como una usurpadora que había arrebatado el trono a Tutmosis III. Su gobierno fue visto como una anomalía, una interrupción en la continuidad dinástica natural. Esta visión encajaba con una narrativa tradicionalista en la que el poder femenino era considerado excepcional y potencialmente subversivo.

Sin embargo, a medida que se profundizaron las excavaciones en Deir el-Bahari y se analizaron fuentes desde perspectivas interdisciplinarias —historia, arqueología, antropología cultural—, comenzaron a emerger nuevas lecturas. Autores como Virginia Laporta o Teresa Bedman han cuestionado la visión clásica de Hatshepsut como “usurpadora”, proponiendo que su ascenso fue una respuesta funcional a un vacío de poder, sostenida por la religión estatal y aceptada por la élite tebana.

Además, estudios sobre el discurso mítico y simbólico en Egipto han revelado que la figura de Hatshepsut reformuló los códigos tradicionales del poder sin romperlos del todo. Como señala la antropología del rito, lo sagrado puede expresarse en claves de ambigüedad: la reina-faraón no negaba su feminidad, sino que la integraba en una nueva forma de autoridad legitimada por el dios Amón.

Un símbolo reinterpretado

Hoy, Hatshepsut no solo es una figura histórica, sino un símbolo cultural. Para la egiptología contemporánea, representa uno de los casos más complejos de legitimación del poder, donde lo político, lo religioso y lo simbólico se entrelazan.

Además, ha sido reivindicada en claves feministas como modelo de liderazgo femenino en contextos adversos. Aunque es crucial evitar anacronismos, su figura invita a reflexionar sobre los mecanismos históricos de exclusión y recuperación de las mujeres en el poder.

Su momia, posiblemente identificada en 2007 en la tumba KV60 del Valle de los Reyes, ha reavivado el interés en su historia. Su templo en Deir el-Bahari sigue siendo objeto de restauración, y sus inscripciones continúan revelando aspectos desconocidos de su ideología política y religiosa.

Artículos Relacionados

Preguntas frecuentes sobre la reina Hatshepsut

¿Quién fue Hatshepsut?

Hatshepsut fue una de las pocas mujeres que gobernó Egipto como faraón con todos los títulos y símbolos del poder real. Perteneciente a la dinastía XVIII, reinó aproximadamente entre 1479 y 1458 a.C. Su gobierno se caracterizó por la paz, el comercio y un ambicioso programa constructivo.

¿Cómo llegó Hatshepsut al poder?

Inicialmente fue regente de su hijastro, Tutmosis III, un niño cuando murió su padre, Tutmosis II. Luego, tras varios años de regencia, se autoproclamó faraón con pleno derecho, legitimándose mediante un relato de nacimiento divino y una simbología asociada a Amón, el dios principal de Tebas.

¿Por qué fue borrada de la historia?

Tras su muerte, su sucesor, Tutmosis III, emprendió una damnatio memoriae contra ella, eliminando su nombre y representación como faraón en muchos monumentos. Esta campaña buscaba restaurar el orden tradicional patriarcal del poder real egipcio y borrar la excepcionalidad de su reinado.

¿Qué construcciones hizo Hatshepsut?

Su obra más emblemática es el templo funerario de Deir el-Bahari (Djeser-Djeseru), en la orilla occidental de Tebas. Además, mandó erigir obeliscos en Karnak, templos en Elefantina, Hermonthis y otras ciudades, dejando una profunda huella arquitectónica en el Egipto del Reino Nuevo.

¿Qué relación tuvo con Tutmosis III?

Durante los primeros años, fueron corregentes. No hay evidencias de conflicto abierto entre ambos durante su convivencia en el poder. La damnatio memoriae contra Hatshepsut ocurrió varias décadas después de su proclamación como faraón, cuando Tutmosis III ya era un gobernante consolidado.

Referencias y fuentes utilizadas

- Bedman, María Teresa, y Martín Valentín, Francisco J. (2013). Hatshepsut: De reina a faraón de Egipto. Buenos Aires: El Ateneo / La Esfera de los Libros.

- Laporta, Virginia (2010). “Historia y sustrato cultural: El correinado de Tutmosis III y Hatshepsut”. DavarLogos, 9(1): 9–26. Universidad Católica Argentina.

- Laporta, Virginia (2007). Lecturas sobre Hatshepsut (ca. 1479–1458 a.C.): estado de la cuestión y nuevas perspectivas de análisis. XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Universidad Nacional de Tucumán.